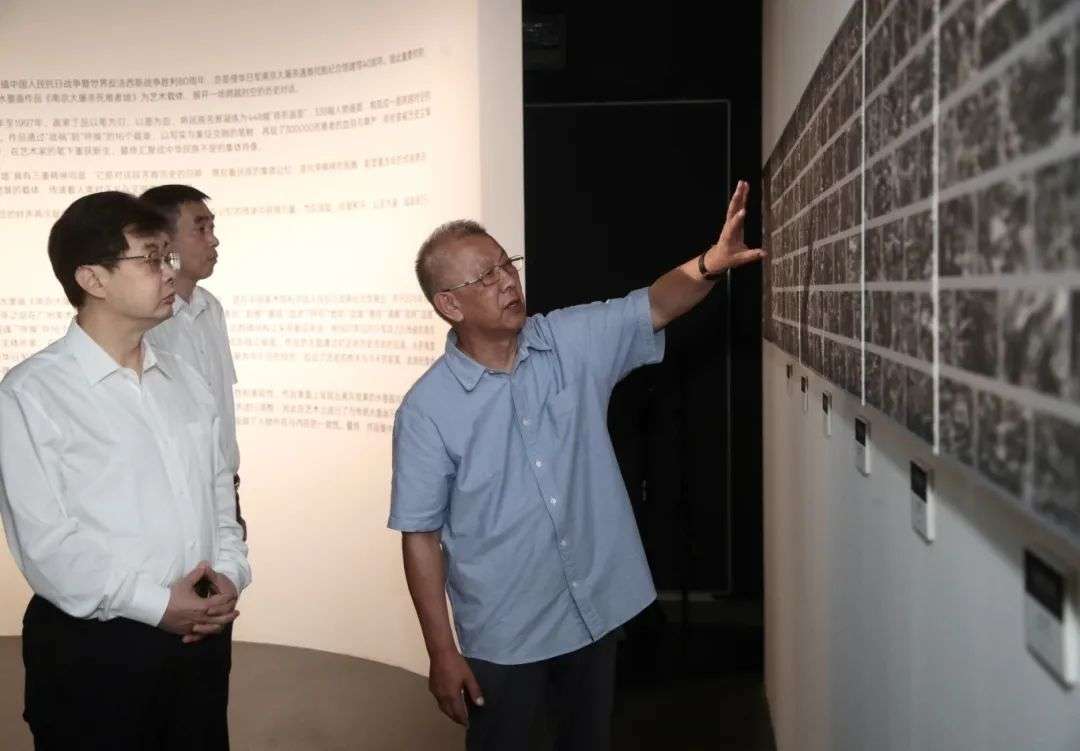

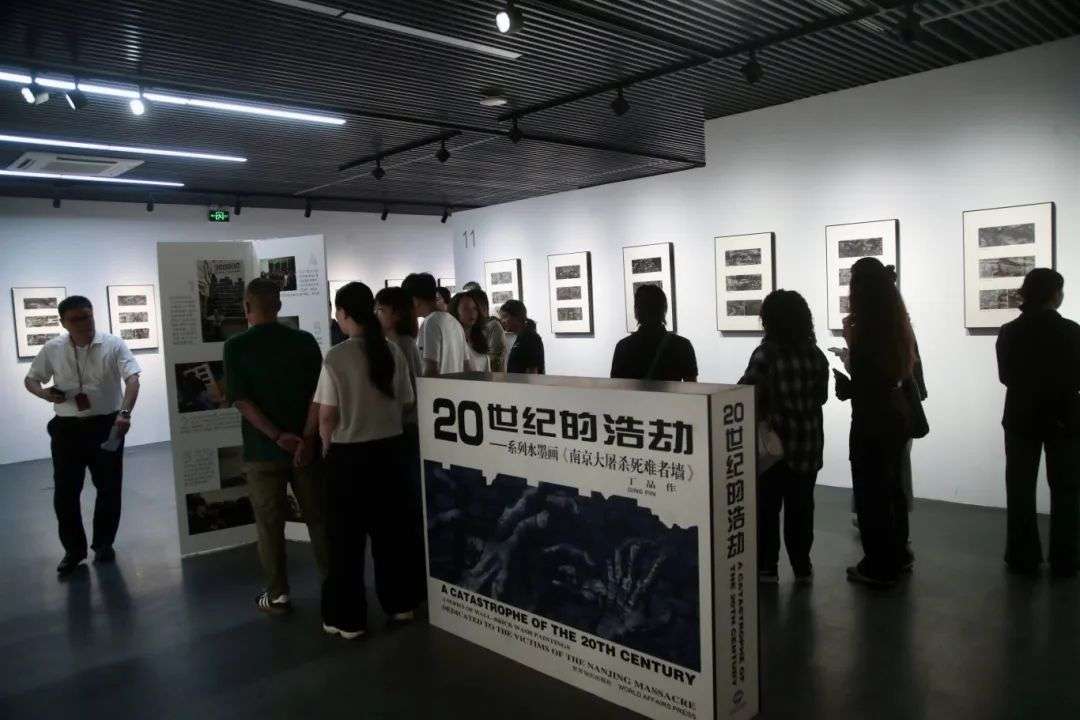

8月11日,“不屈的灵魂——丁品系列水墨画《南京大屠杀死难者墙》美术特别展”在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆正式开展。展览展出了中国著名画家丁品创作的系列水墨画《20世纪的浩劫——南京大屠杀死难者墙》,通过338幅人物画作再现南京大屠杀死难者的血泪史和抗争精神,以写实与象征交融的笔触展示南京大屠杀这场浩劫。丁品说:“我的作品把死难者画活,体现了灵魂不死的精神,也是为了让生者更清醒地活。”

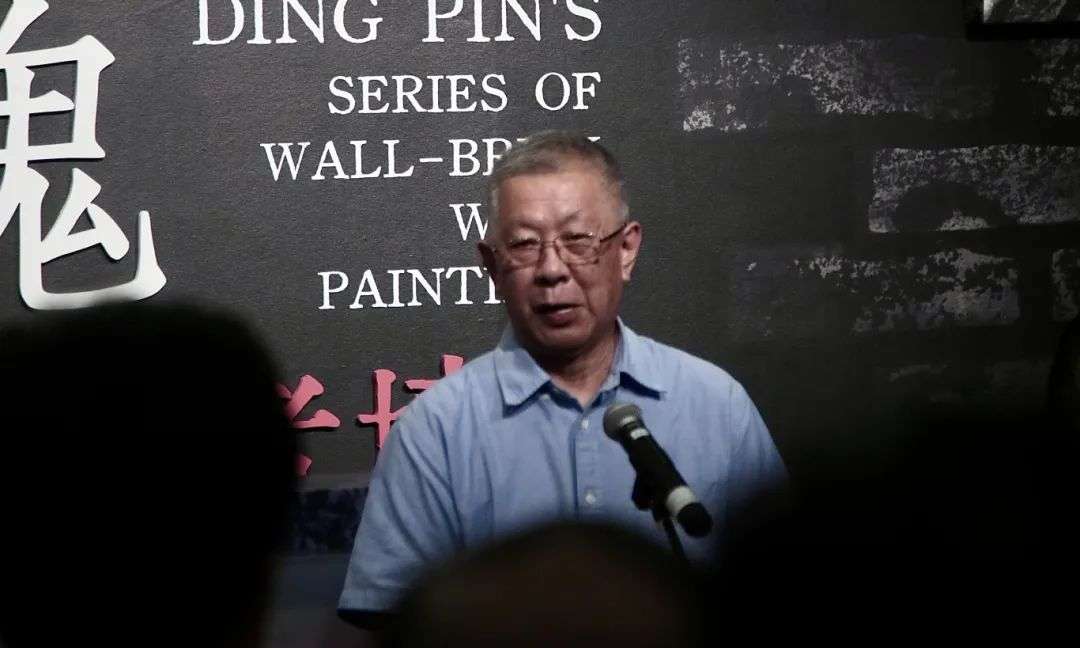

作者丁品

以笔为刃,338幅人物画还原日军在南京犯下的暴行

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,此次水墨画展展出了画家丁品于1995年至1997年间创作的系列水墨画。此次展出的画作分为16组篇章,在结构上巧用象征手法,以“战祸”“陷落”“劫难”“呼唤”等16个系列段落构成整体叙事,把1937年12月日军攻占南京后残破的城墙作为核心意象,在布满弹痕的墙体上,砖形独立画面错落交织,既形成视觉上的强烈冲击,又凸显历史记忆的碎片化与厚重感。

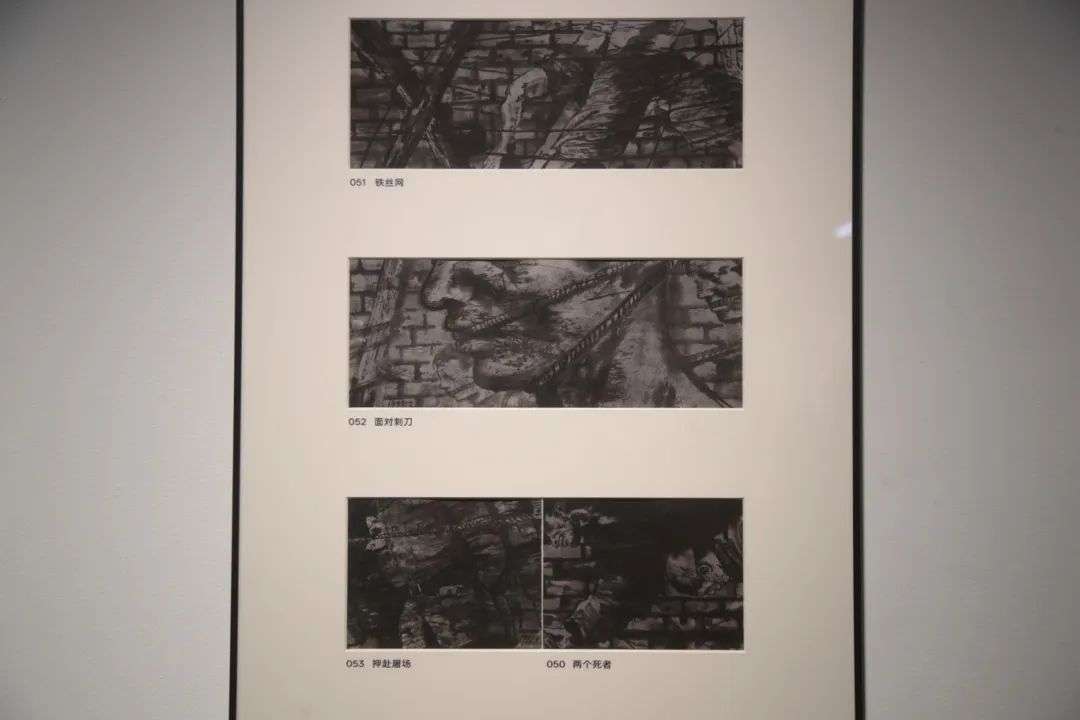

死难者紧蹙的眉头中未熄的怒火、死难者颤抖的指尖下求生的坚韧……338幅人物画作还原日军在南京犯下的暴行,定格南京大屠杀死难者的苦难遭遇,镌刻他们在绝境中的抗争意志。

作品《呼唤》以一只奋力挣脱的手为核心意象,定格了死难同胞被日军活埋后的最后挣扎。“作品着力展现死难同胞被日军活埋时的复杂心境:恐惧中裹着求生的本能,绝望里透着不屈的意志。”丁品说,“创作时设想自己被土埋至胸口,下半身动弹不得,唯有双手还在挣扎、呼唤,这是对生命的渴望,是刻在骨子里的抗争。”

作品《枷锁》描绘了一位被捆绑的中国同胞将绳子挣断的形象。丁品诠释道:“我想借这一幕展现他们的抗争:‘我要活,我的精神活着,我的灵魂更活着!’”

作品《血染白衣》定格了残酷的一幕:一位搀扶伤员的医生,被日军用刺刀残忍杀害。“医生本是救死扶伤的天使,却成为屠刀下的冤魂。”丁品的话语里满是痛惜。

本次展出的作品以黑灰色为主调,唯有一幅《血旗》中画着一枚格外鲜明的红十字。“88年前,20多位外籍人士冒着生命危险留在南京,开展人道主义救援,他们彰显了人性大爱。”丁品说,“这面在战争中屹立的红十字,就是生命的象征。”

对话丁品:“把死难者画活,是为让生者更清醒地活”

画作到纪念馆展出,是丁品几十年来的心愿,他说:“我要把这些作品献给南京人民。我要用最强劲的笔法,把中国人民的抗争精神展现出来,通过画作向世界呼唤和平,让历史的苦难不要重演。”

回想起创作经历,丁品记忆犹新。“当年作画时仅有一张小桌子和几支破旧的毛笔,尽管如此,我依然坚持自己的表现手法,努力用水墨画出30多万死难同胞面对侵略者时不屈抗争的心路历程。”

揭幕仪式

谈及创作初衷,丁品说,把死难者画活,是为让生者更清醒地活。

走进展览现场,沉浸式的观展体验会让时间停驻在历史发生的瞬间,观众的记忆随画作的无声倾诉缓缓铺展,在驻足观展中回溯那段苦难历史,在画作笔墨间领悟生命不屈的顽强意志,传递对正义与文明的永恒守望。

现场表演

蒋秉錞

守望和平,中外接力留住历史记忆

南京大屠杀历史记忆传承人夏媛、常小梅、蒋秉錞也来到了开幕式现场,蒋秉錞说:“传承历史的方式有千万种,可以是对记忆的口述,可以是对书本的镌刻,可以是戏剧影视的演绎,或者是画笔的勾勒。作为历史记忆传承人,传承历史是我们义不容辞的责任,随着时间的推移,如今南京大屠杀幸存者仅剩26人,在这样的时刻,更需要社会共同守护,传承这些珍贵的历史记忆。”他认为,那些曾被历史尘埃遮蔽的面容,在艺术家的笔下重获新生,最终汇成中华民族不屈的集体肖像。

当天,南京大屠杀历史记忆传承人常小梅带了一本《南京大屠杀幸存者常志强的生活史》(英文版),她将这本书赠送给了史蒂夫·布莱迪。史蒂夫·布莱迪的祖父理查德是南京鼓楼医院的外科医生,曾在南京大屠杀期间参与医疗救援工作。

常小梅拿着书向史蒂夫·布莱迪介绍着书中关于《最后一滴奶》雕塑的内容。“我听到他讲20年前就看过这个雕塑,我觉得这座雕塑能够催人泪下,它反映了母亲倒在血泊中用尽最后一丝力气去给小儿子喂上一滴奶,这是南京当时真实的缩影。我们在传播这段历史的时候,有很多国际友人也在做着这件事。”

在观看展览的时候,常小梅的心再次被刺痛了。“我看到了那些血腥的画面,仿佛又进入了1937年,让我感受到曾经的过去,给人内心带来了很大的冲击。”